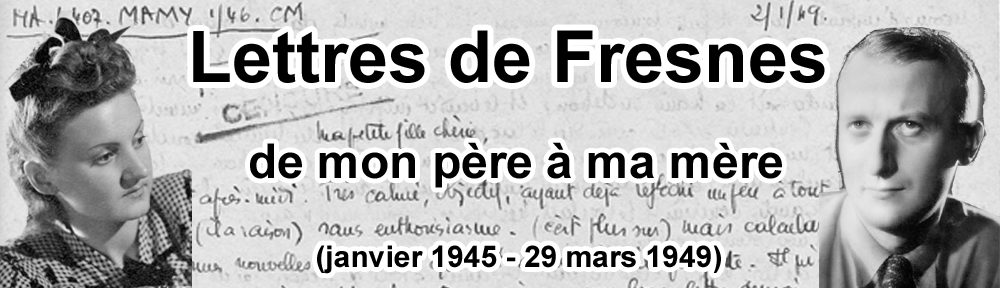

Dimanche 12 septembre 1948

Ma chérie,

Voilà que nous sommes à déverser sous ta tête des flots de tendresse. D’abord pour les photos. Elles sont de bonne, d’excellente, qualité. Particulièrement celle du bateau où tes yeux sont plus subtils que toutes les madones primitives et celle des bras autour du cou, la Vierge et l’Enfant. Et celle de la charrette de

Voilà que nous sommes à déverser sous ta tête des flots de tendresse. D’abord pour les photos. Elles sont de bonne, d’excellente, qualité. Particulièrement celle du bateau où tes yeux sont plus subtils que toutes les madones primitives et celle des bras autour du cou, la Vierge et l’Enfant. Et celle de la charrette de  foin, et aussi les autres. Bien meilleur éclairage. Les pieds ne sont pas coupés, les personnages sont bien centrés, l’exposition est bonne et ma Jeannette est très photo génique, sourire star y compris, sans l’allure apprêtée des professionnelles du charme. On te bénit pour ces multiples rayons de soleil dans une cellule de prisonnier qui ne vit que par éclairs, par souvenirs, par intuition, par espoirs, par tâtonnements d’amour.

foin, et aussi les autres. Bien meilleur éclairage. Les pieds ne sont pas coupés, les personnages sont bien centrés, l’exposition est bonne et ma Jeannette est très photo génique, sourire star y compris, sans l’allure apprêtée des professionnelles du charme. On te bénit pour ces multiples rayons de soleil dans une cellule de prisonnier qui ne vit que par éclairs, par souvenirs, par intuition, par espoirs, par tâtonnements d’amour.

Je suis en pleine guérison. Il me semble que trente ans de vie médiocre s’écoulent, que toutes les luttes et les rancœurs, et les fièvres, et les haines se dispersent, que le soleil réapparait tout neuf dans une vie tourmentée d’orages. Tout cela pour trois phrases comprises dans un bouquin mille fois relu depuis 20 ans. On met  quelquefois des années avant de comprendre comment poser un pied devant l’autre. Il ne faut jamais désespérer de trouver sa vérité à tout âge. Je me roule dans la joie comme un gosse. C’était simple. Fallait y penser.

quelquefois des années avant de comprendre comment poser un pied devant l’autre. Il ne faut jamais désespérer de trouver sa vérité à tout âge. Je me roule dans la joie comme un gosse. C’était simple. Fallait y penser.

Vu le pasteur, ce saint homme qui m’a dit t’avoir vue souriante. Toujours. Moi aussi, je t’ai vue. Il n’y a pas d’heure où tu ne traverse mon champ de vision. Il n’est pas de soir où je ne t’ai parlé. Il n’est pas de journée où j’ai imaginé quelque avenir où tu ne prenais ta grand place. Et je me demandais si tu préférais les îles Marquises ou Tahiti. La cabane bambou avec des milliers de cocotiers, la mer immense, les huîtres perlières, la vie spacieuse de la montagne ou les entrepôts bourrés devant les cargos qui franchissent les arcs-en-ciel multiples. Cela n’empêche pas de revenir de temps à autre mesurer la décrépitude du pavé parisien, mais à bon escient et pendant les périodes calmes.

Lundi.

Que faire dans ce Fresnes, sinon travailler ou penser à toi ? Or, pour l’instant, je ne travaille guère. Question d’inspiration. Il y a bien deux projets sur ma table, deux pièces qu’il faut réaliser. Elles mûrissent lentement au soleil de l’esprit. Je cherche un peu partout d’autres sujets. Si je n’en trouve pas, je referai Faust et Parsifal. Les peintres ne s’embarrassent de rien : Annonciation, Crucifixion, Cène. Ils changeaient les étoffes et les fonds, et ils peignaient des visages, des visages…

Le métier d’auteur est aussi de peindre des visages, et le goût de l’amant est aussi de dessiner sur le papier vierge de l’espoir le visage de celle qu’il préfère, parce que tous les matériaux contenus dans le cœur en désordre sont destinés à être assemblés avec patience. Je te construis et je m’élève à la hauteur de toute cette architectu re dressée. Non point de boucles et d’yeux profonds mais de merveilleuses réserves inconnues, de joyaux purs, souffles d’un instant qui durent dans le temps et l’espace comme des photos immuables. L’homme est moins fragile depuis qu’on peut saisir ses gestes au vol. Un album de photos est à la fois collier et jeu de construction. J’échafaude. Mais pas un château de cartes, c’est de l’éternité rassemblée en vrac et réajustée selon l’objectif. Envoie moi encore des images neuves. Et n’oublie pas les anciennes (surtout celles de Frédéric, place du Carrousel, devant une voiture.)

re dressée. Non point de boucles et d’yeux profonds mais de merveilleuses réserves inconnues, de joyaux purs, souffles d’un instant qui durent dans le temps et l’espace comme des photos immuables. L’homme est moins fragile depuis qu’on peut saisir ses gestes au vol. Un album de photos est à la fois collier et jeu de construction. J’échafaude. Mais pas un château de cartes, c’est de l’éternité rassemblée en vrac et réajustée selon l’objectif. Envoie moi encore des images neuves. Et n’oublie pas les anciennes (surtout celles de Frédéric, place du Carrousel, devant une voiture.)

J’ai reçu une lettre de Géraudon. Il m’annonce des bouquins. Les as-tu reçus ? As-tu reçu aussi L’Orestie [1] ? Sinon réclames-la d’urgence. Et lis-la pour me donner ton avis. Je pense toujours à trois scénarios IIème Empire. Il me faudrait quelques documents que je trouverai à la Nationale.

J’ai reçu une lettre de Géraudon. Il m’annonce des bouquins. Les as-tu reçus ? As-tu reçu aussi L’Orestie [1] ? Sinon réclames-la d’urgence. Et lis-la pour me donner ton avis. Je pense toujours à trois scénarios IIème Empire. Il me faudrait quelques documents que je trouverai à la Nationale.

Avis : j’ai décidé de ne plus souffrir en pensant à des choses idiotes : la débâcle de l’Occident par exemple et d’autres pensées douloureuses. Je me rongeais le sang en découvrant avec navrance que tout ce que j’aime est piétiné par une foule stupide. Et bien, nous le transporterons à l’abri dans une île déserte ou sur la montagne, et nous vivrons reposé, calmé, guéri des tortures.

Lundi 15 h.

Lundi 15 h.

Reçu les 6 photos. Collées dans l’album. Voilà que se précise le roman de cet été : meules de paille, voitures de charroi, chèvres, échelles et toutes sortes de pans de toits. Je vis avec vous comme un passant hume l’odeur des gâteaux qui monte du four du pâtissier. À travers les grilles nos deux paradis conjugués. À ce soir. Me voilà replongé dans Shakespeare et autres romans d’enfant.

22 h.

22 h.

Tu seras, tu dois être, tu es sans doute la seule personne au monde qui puisse apaiser le flot de douleur que j’ai parfois contre le monde. Toi et les bras d’un enfant pur. Je dois te dire que tout ce que je vois se préparer me remplit d’une immense révolte dont il faut que je brise la vague, car nous allons encore faire des bêtises monstres/ Partir, partir, quitter le souvenir odieux. Ne plus voir de toits, de tuiles, de visages constipés, de drapeaux menteurs. Partir. Loin du bitume. J’ai feuilleté toute la soirée des paysages polynésiens, des bateaux, des pirogues et autres genres d’objets incitant au repos taciturne. L’expérience du malheur a assez duré, assez pesé sur nos têtes. Je ne peux plus lire  un discours d’homme politique de ce pays. J’ai la nausée. C’est fini. Il y a une dose d’inertie dans la réaction contre le mensonge. Il y a aussi un point qu’on ne peut dépasser. On en rit jusqu’au moment où l’on crie. J’aime mieux ne plus voir cela.

un discours d’homme politique de ce pays. J’ai la nausée. C’est fini. Il y a une dose d’inertie dans la réaction contre le mensonge. Il y a aussi un point qu’on ne peut dépasser. On en rit jusqu’au moment où l’on crie. J’aime mieux ne plus voir cela.

Parlons d’autre chose. Passons à autre chose. Vivons autre chose. Une solution : vie intérieure intense, paix totale qui conduit à choisir son paysage, son horizon, ses amis, son mode d’enthousiasme, ses refus, sa haute montagne. Je sais bien que le départ devra s’opérer dans le calme le plus doux pour qu’il ait sa valeur conductrice, pour qu’il ne soit point dévoré par la brutalité d’une passion soudaine. Pourquoi départ ? Il se peut que cela soit la conséquence d’une rupture déjà très vieille, et bien consommée. Elle tendait, pendant un temps, à Chatillon. De toutes façons je serais parti.

Voici que je vais m’endormir tout heureux pour m’être adouci sur ton épaule, pour avoir mangé de l’esprit quelques photos où ta silhouette se dresse particulièrement heureuse, heureuse en soi, parce que simple. On sent bien que tes lettres sont pleines d’une tranquillité sûre. Et tu as le bonheur de construire des chemins de paille à un enfant. Il faudra aussi m’aider à mettre sur le parquet les morceaux de mes jouets. Je veux construire un palais divin, une demeure de brindilles et de marbre, une maison de douceur et de musique, au chant des mers du Sud.

Voici que je vais m’endormir tout heureux pour m’être adouci sur ton épaule, pour avoir mangé de l’esprit quelques photos où ta silhouette se dresse particulièrement heureuse, heureuse en soi, parce que simple. On sent bien que tes lettres sont pleines d’une tranquillité sûre. Et tu as le bonheur de construire des chemins de paille à un enfant. Il faudra aussi m’aider à mettre sur le parquet les morceaux de mes jouets. Je veux construire un palais divin, une demeure de brindilles et de marbre, une maison de douceur et de musique, au chant des mers du Sud.

Mes doux baisers. Il faut être très tendre. Tu l’es.

J.

[1] L’Orestie est une trilogie dramatique d’Eschyle représentée en 458 av. J.-C. aux Grandes Dionysies d’Athènes, où elle remporte le premier prix. Elle est composée de trois tragédies centrées sur la geste des Atrides : Agamemnon, Les Choéphores et Les Euménides. Un drame satyrique intitulé Protée (aujourd’hui perdu) était censé la compléter. C’est la seule trilogie liée conservée.