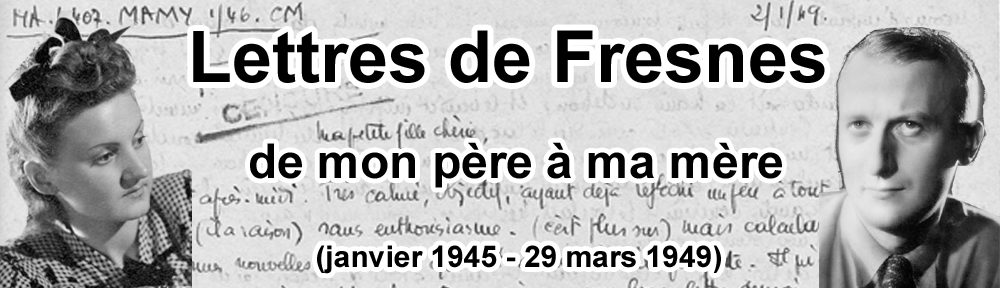

Dimanche 28 septembre 1947

Ma chérie,

16 heures.

Tout d’abord on t‘embrasse, puis on te ré-embrasse, puis on te chérit, puis on murmure à ton oreille deux ou trois mots soufflés du ciel, puis on te dit qu’on a pensé à toi, qu’on y pense, qu’on y pensera, que tout viendra, que tout vient qui doit être le triomphe de notre liberté, le triomphe de notre patience. Il faut être si pénétré de la présence de tout ce bonheur qui ne souffre point de mûrir encore jusqu’au jour où nos yeux s’ouvriront pour voir qu’il était déjà là tout entier, malgré l’absence supposée, malgré les murs supposés, malgré les kilomètres supposés, malgré les années supposées, à travers tout ce que notre pauvre imagination malheureuse intercale d’obstacles.

T’ayant embrassée, on recommence, et front contre front, tempe contre tempe, on t’assure que tout notre cœur te chérit d’affection pure, et l’on sait ce que tu penses de bien de notre joie. Et l’on se dévoue pour que tu sois si heureuse, que l’éternité ne peut plus contenir tous nos cris secrets. Sais-tu bien que l’amour grandit tous les jours quand il est bâti sur ce roc d’infini, quand c’est Dieu qui l’anime, car je n’ai de cesse que tu sois marchante sur un tapis de joie, que tu reposes sur un oreiller d’intelligence douce, que ton dévouement soit fleuri de ma gratitude, que je n’ai mis au bout de tous tes regards la lumière des horizons qui s’ouvrent.

On t’embrasse parce que tu nous es nécessaire comme la source à la terre. Renouvelée chaque jour. Plus forte et plus patiente chaque jour, bénie chaque heure, baignée d’effluves vivantes, un torrent de paix, un fleuve sourire. Notre amour est plus vaste que la mer, le ciel et les champs d’étoiles. Il rejoint l’idée mère qui crée toute-puissance à travers les formes. Je t’aime comme une sœur qui serait mille fois ma sœur à travers toutes les époques depuis toujours comme une femme qui aurait toujours été ma femme, comme celle qu’on a toujours connue, et qu’on ne quitte jamais. Voilà ce qu’il faut créer, trouver, découvrir entre nous pour que la pierre sur quoi nous bâtissons ne soit point emportée par l’orage. Il n’y a pas d’orage qui puisse foudroyer un amour éternel. Les petites misères humaines ne peuvent rien contre l’esprit, l’Esprit.

19h.

Chaque jour, à chaque heure… j’ai besoin de toi. C’est un cantique protestant qu’on chante dans les églises américaines. Combien de fois aurais-je regardé ta, tes photos ? La dernière, celle sur le pont, me plait infiniment. Tu es là toute pure, emportée dans le vent contre un merveilleux décor, très bien éclairé. L’appareil est bon. Le cadrage est excellent. Une des meilleures photos que je connaisse. Pleine d’espace. On y sent l’air, le soleil pâle, les maisons tendres, le bruit du torrent, les cheveux décoiffés, la falaise touffue. Ce petit balcon à l’italienne si joli sur la droite. Tous ces étages de ponts et de masses arcboutées sur le terrain raviné. Le vieux lierre qui pend contre l’angle d’un mur en biseau. Les taches de lumière qui découpent bizarrement cet échafaudage de masses. Voilà de la belle photo. Et tu es toute belle dans la lumière qui te mange la joue. Bien aussi les photos de Frédéric pécheur (il a toujours les pieds coupés !) Beaucoup plus naturelles que celle du photographe. J’ai horreur des photos professionnelles. Elles sont d’une banalité, comme les complets-confection ! Si maintenant on veut me faire du sur-mesure il faudra du géant. Je ne porte que des robes de Dieu, des couronnes de nuées et des armures d’archange. Pour le Frédo, prévois des ailes dans le dos.

(Photo prise à Aubusson en Août 1947)

(photos prises à Jarnage en août 1948)

Mon moineau, tu es toute chaude dans ma main où tu pépies et tu grattes du bec. Paix pour ce soir. Les oiseaux se couchent de bonne heure. Je t’ai préparé un nid où la mousse est si paisible que tu ne pourras rêver que de musique absolue, celle qui monte plus forte que toutes les mélodies du monde, qui n’a point de notes, tant le chant en est prenant qu’on ne distingue plus que le motif du musicien. J’ai des chansons à foison pour t’aimer mieux. À tous les carrefours. À tous les coups d’horloge. À tous les appels le long de la vie.

Quand nous serons nous deux, le soir (les enfants couchés), je te mettrai quelquefois dans une pièce, un livre en main, et j’irai t’écrire une lettre, pour que tu l’aies le lendemain matin, quand j’aurai pris l’avion pour surveiller nos domaines (ou bien aller chercher du sucre chez l’épicier). Nous aurons notre champ d’atterrissage particulier, une laiterie, un village nègre, un fleuve avec des crocodiles, une oasis (plusieurs), un lac (de plusieurs kilomètres de long), trois ou quatre bateaux (à voile, à rame, à moteur), un yacht pour la mer, une baleine pour amuser les enfants (dans le lac, on la transportera tout spécialement, on en fera l’élevage. C’est toi qui leur jettera du poisson. Il n’en faut que quelques tonnes par repas), une volière, avec tous les oiseaux du monde, une forêt de chênes-lièges pour les papillons.

Et nous ferons collection de timbres-postes, parce que nous correspondrons avec le monde entier.

Voici l’heure de t’embrasser encore. Ce matin je t’avais dans mes bras au réveil. Je t’ai demandé si tout allait bien. Tout allait si bien. J’ai senti que tu étais parfaitement tranquille, heureuse. On n’est jamais content comme lorsque je me rend compte que nous sommes dans les bras de l’infini. Dieu nous berce, comme il nous réveille et nous anime. Comme il nous guérit, et nous emporte sur le vent. Comme il nous revêt de toute sa gloire secrète. Un homme a autant de droits qu’une fleur d’être épanoui. Je t’embrasse sur tous tes fronts, toutes tes oreilles, toutes tes affections i,finies. Bonsoir.

Lundi 19 h.

Le gardien vient de boucler ma porte, après une journée bien remplie passée à l’hôpital central où j’avais une radio et où j’ai revu des camarades très chers, tous ardents prosélytes de la Christian Science. On n’imagine guère les amitiés solides qui se créent dans cette communauté où le meilleur voisine avec le pire, l’idéaliste avec le plus violent, le militant pacifiste et le tueur de la Gestapo (qui aurait pu aussi bien être de l’autre côté, car les aventuriers n’ont pas d’opinions politiques mais des ambitions précises. Pour eux toute guerre, toute révolution est prétexte à pillage).

Me voici donc seul avec ma plume. Elle court, la petite, comme un oiseau fend le ciel et court vers le boulevard Diderot. J’ai reçu ta lettre tout à l’heure ; tout irait beaucoup plus vite si tu tirais le chariot dans le même sens que moi. Tu verrais comme tu m’aiderais et comme je t’aiderais. L’humain ne peut rien tout seul. Il faut bien qu’il obéisse à un principe supérieur.

Seul avec ma plume, c’est seul avec ton cœur tout nu, dépouillé de tous tes préjugés et de tes craintes, de toutes tes petites nervosités, de tous les « je ne veux pas » que tu m’as dits l’autre jour dans la cage. Pourquoi m’as-tu refusé ? Quelle petite mouche piquait Dame Jeanne ? Est-ce que tu n’as pas confiance en moi ?

Voilà que je voudrais déjà ôter les reproches violents que je viens d’écrire. Je connais trop bien la Jeannette pour ne pas savoir qu’il suffira que je la prenne par la main le soir et le matin pour qu’elle vienne de son petit pas décidé vers la toute beauté qu’on lui offre. Je sais que ma Jeannette a le cœur si grand qu’il faut ne pas douter d’elle et de son élan. Elle connaitra toute la merveille et toute la simplicité. Je lui présenterai des amis incomparables, vus sous un jour tel que toute la lumière du matin en pâlira sous l’éclat. Et nous nous réjouirons dans le bonheur.

Tes colis sont toujours parfaits. J’ai mis les reines-marguerites dans leur eau fraiche et sous le feu de ma joie. Ne me mets plus de thé jusqu’à nouvel ordre. J’en ai très peu consommé depuis quelque temps et mot pot est rempli. Pour le reste, tout est très bien. N’oublie pas le riz si tu en as.

Dis-moi où tu en es des manuscrits. J’aimerai que les pièces de théâtre soient abordées bientôt. Utile. Très utile. Je crois n’avoir pas perdu mon temps. Sur une page de carnet j’ai noté mes projets. C’est inimaginable. J’en ai pour 25 ans de travail plein. Tu sais que déjà, à la sortie, j’ai de quoi épuiser une secrétaire au moins deux mois. Attends-toi à pâlir sous la tâche.

Je vais te rendre quelques bouquins d’études que je possède ici et dont je n’ai plus l’utilisation immédiate. Nous en parlerons jeudi. Car tu viens jeudi. Bien sûr. Comme de juste. Ne perds pas ton tour. Pas d’histoires. Tu viens. Dis-le à ma mère. Du reste, c’est entendu. Il n’y a pas de doute là-dessus.

Huit heures sonnent déjà. On passe son temps à rêver à des fleurs et des mots tendres. Regarde la grande heure que nous avons passée ensemble. Si douce, si précise, si pleine de bonté pure. Je ne veux penser qu’à toi. Et pourtant, c’est égoïste. J’aimerais aussi pouvoir penser ce soir à un grand garçon de 25 ans qui dort, les chaines aux pieds dans une cellule voisine et qu’on va sans doute emmener demain matin ou vendredi pour l’exécuter à Chatillon. Je l’aime comme un frère – ou comme un père – ce gosse. Il est sympathique. Il est sans doute, sans aucun doute, un malheureux que les évènements ont bousculé. Il ferait, si on le graciait, un merveilleux chemin, s’il avait des appuis, un guide. Je suis sûr que je le sauverai de lui-même. Il n’a rien commis de terrible. La loi d’hier lui dictait le devoir de lutter dans le sens qu’il a suivi. Et on va le frapper dans son rêve naissant.

De plus en plus il me semble que la réconciliation française soit impossible tant qu’on n’aurait pas détruit les mensonges qui empoisonnent l’atmosphère. On n’en n’aurait pas fini de les dénombrer. Sais-tu bien que je pense n’avoir vécu que la partie la plus facile de l’épreuve ? Je voudrais bien te savoir de l’autre côté de l’eau, toi et Frédéric, et tous les tiens pour que j’aille vous rejoindre d’un coup d’aile. Il ne faut pas se leurrer sur ce qui vient. Les nuages s’amoncellent, très menaçants. On ne sait pas où nous serons dans deux mois.

Mais foin de ces soucis humains. Pour ce soir je sais que tout est fort bien. Nous sommes tous en sécurité, pour toujours, dans le sein de celui qui a créé une fois pour toutes ses enfants heureux et libres. Je me sens parfaitement pur et sûr de l’avenir ce soir, certain de passer à travers toutes les ombres, toutes les affres de la tempête. Je suis si libre que les murs s’en écroulent. Et je t’ai déjà rejoint. Tu as déjà ma présence. Rien ne nous sépare plus.

As-tu encore des photos ? Tu dois m’en avoir caché. Apporte-les jeudi. Tu me les feras passer dans une lettre si je les trouve à mon goût.

Au revoir, ma chérie douce. À bientôt te lire longuement. Si longuement que c’est une route, un chemin qui mène à Rome. Et au bout on recommencera. J’ai encore mille choses à te dire. Mais pour cela, il faudrait mille pages. Et tu préfères qu’on te lise les romans à haute voix. As-tu lu tous les poètes mes amis ? Tu comprendrais mieux comment nous rejoindre. Lis-tu tout ce que je lis ? Moi, je sais tout ce que tu sais et c’est pour cela que je t’aime. Grosses bises sur tous les fronts.

J.